解開「fed中文」的多重面紗

在全球經濟脈動中,「fed」這個詞彙頻繁浮現,卻常因語境不同而產生理解上的混淆。它既可能是金融市場中舉足輕重的「美國聯邦準備系統」,也可能只是日常英文中一個簡單動詞的過去式。這種語義上的雙重性,使得許多關注國際財經或學習英文的人容易產生誤解。實際上,「fed」所承載的意義遠比表面來得複雜且重要。本文將深入剖析這兩個截然不同的語意層面:一方面,全面解析作為全球最具影響力央行之一的聯準會,其成立背景、組織架構與政策運作;另一方面,釐清「fed」作為英文動詞「feed」的語法用法與常見片語。無論你是投資人、學生,或是對國際經濟有興趣的讀者,都能透過此篇文章,精準掌握「fed中文」的完整意涵。

美國聯準會 (The Fed) 是什麼?扮演什麼角色?

美國聯準會,簡稱「The Fed」,是美國的中央銀行機構,於1913年依據《聯邦準備法案》由國會設立,主要目的是應對當時頻繁爆發的銀行擠兌與金融動盪。經過百年發展,聯準會已成為全球最具影響力的貨幣決策機構之一。它不僅負責管理美國的貨幣政策,更在維護金融體系穩定、監管銀行機構與保障支付系統順暢運作上扮演關鍵角色。其每一次利率調整、每一份經濟評估報告,都牽動著全球資本市場的神經。從股市波動到匯率變動,從企業融資成本到個人房貸利率,聯準會的政策效應無所不在,其影響力早已超越國界,成為國際經濟觀察的重要指標。

聯準會的定義與歷史沿革

聯邦準備系統並非傳統意義上的政府部門,而是一個具有高度獨立性的半公營機構。這種設計使其能在執行貨幣政策時,避免受到短期政治壓力的干擾。自1913年成立以來,聯準會歷經多次重大經濟危機的考驗,包括1929年大蕭條、1970年代的停滯性通膨、2008年金融海嘯,以及2020年新冠疫情引發的經濟停擺。每一次危機中,聯準會都透過緊急貸款、資產購買與利率調整等手段,迅速介入市場,防止金融體系崩解。這些歷史經驗也促使聯準會不斷調整其政策工具與監管框架,以因應日益複雜的全球經濟環境。

聯準會的組織架構:三大支柱

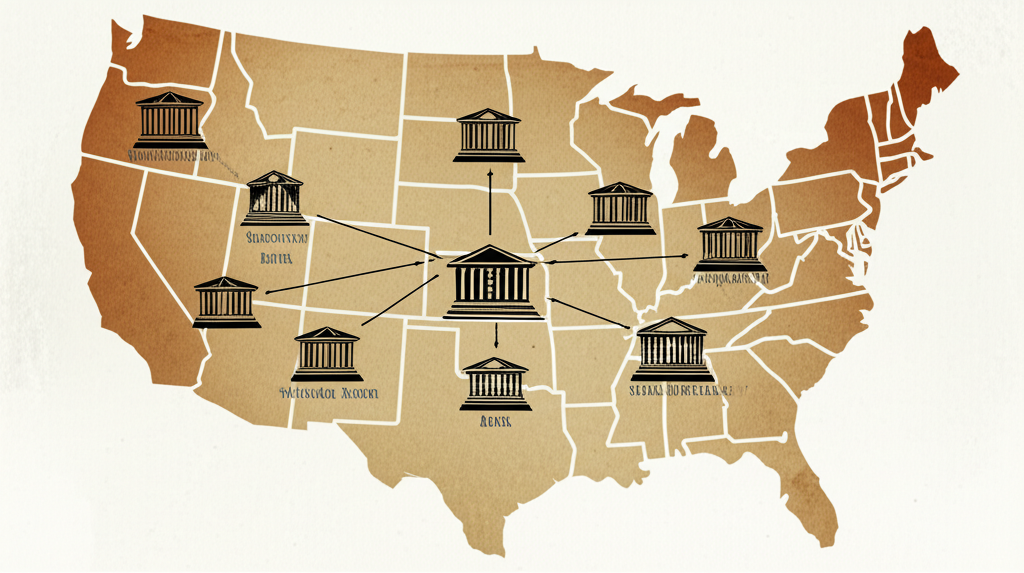

聯準會的運作建立在三大核心架構之上,三者協同合作,確保政策制定的全面性與執行的效率:

- 聯邦準備理事會(Board of Governors):位於華盛頓特區,由七名理事組成,皆由總統提名並經參議院同意後任命,任期長達14年,不可連任。理事會主席與副主席任期為四年,可連任。現任主席為傑羅姆·鮑爾(Jerome Powell)。理事會負責制定總體貨幣政策方向、監督銀行業運作,並指導各聯邦儲備銀行的活動。

- 聯邦公開市場委員會(FOMC):為聯準會最重要的決策單位,主要負責制定公開市場操作與利率政策。FOMC由七名理事會成員、紐約聯邦儲備銀行總裁,以及其他11家地區銀行總裁中輪替產生的四位成員組成,共12名投票成員。該委員會每年召開八次例行會議,評估經濟數據後決定聯邦基金利率的目標區間,其會議紀錄與聲明備受全球市場關注。

- 聯邦儲備銀行(Federal Reserve Banks):全美劃分為12個聯邦儲備區,每區設有一家儲備銀行,如紐約、芝加哥、舊金山等。這些銀行負責執行理事會與FOMC的政策,提供銀行清算、發行貨幣、監管區域金融機構等服務,同時也蒐集當地經濟數據,為全國性決策提供在地視角。

聯準會的核心職能:穩定經濟的四大任務

聯準會的法定職責可歸納為四大面向,構成其政策行動的基礎:

- 執行國家貨幣政策:透過調整利率與市場操作,影響信貸條件與貨幣供應,以達成「最大就業」與「物價穩定」的雙重目標。

- 監管與監督金融機構:確保銀行體系的穩健運作,識別系統性風險,預防金融危機發生。

- 維護支付與清算系統:提供安全高效的支付基礎設施,支援日常金融交易與政府財政運作。

- 保護消費者金融權益:制定規範,防止歧視性貸款行為,確保金融產品與服務的透明度與公平性。

Fed 如何影響經濟?貨幣政策工具解析

聯準會並非僅是政策的制定者,更是經濟的「調節器」。透過一系列精密的貨幣政策工具,它能有效引導資金流向、調節通膨壓力,並在經濟衰退時注入動能。這些工具的運用,直接影響企業投資意願、家庭消費行為,以及全球資本的移動路徑。

三大主要貨幣政策工具

聯準會主要依賴以下三種工具來實現其政策目標:

- 聯邦基金利率:這是銀行間隔夜拆借資金的利率,由FOMC設定目標區間。此利率為美國短期利率的基準,其變動會迅速反映在房貸、車貸、信用卡利率上。升息提高借貸成本,抑制需求以對抗通膨;降息則降低融資門檻,刺激經濟活動。

- 公開市場操作:聯準會透過買賣美國國債,調節銀行體系的準備金水平,從而影響市場利率。在傳統政策空間受限時,聯準會會啟動非常規工具:

- 量化寬鬆(QE):大規模購入長期債券,向金融體系注入流動性,壓低長期利率,鼓勵投資與消費。

- 量化緊縮(QT):停止再投資到期債券或主動出售資產,逐步縮減資產負債表,回收市場資金,防止經濟過熱。

- 存款準備金率:過去用以規範銀行必須保留的存款比例,影響其放款能力。然而自2020年3月起,聯準會已將此比率降至零,使其作為政策工具的角色大幅弱化,目前主要依賴利率與公開市場操作進行調控。

升息與降息的經濟效應

利率的升降不僅是數字的變動,更是一連串經濟效應的開端:

升息期間,借貸成本上升,企業擴張計畫可能延後,消費者減少大額支出,有助於抑制通膨,但也可能導致經濟成長放緩。股市方面,企業未來獲利預期下降,加上債券吸引力上升,常使資金轉出股市。此外,高利率提升美元資產的報酬率,吸引國際資金流入,推動美元升值,正如聯準會官方文章對FOMC會議的概述中經常提到的。

降息期間則產生相反效果:融資更容易,刺激消費與投資,有助於經濟復甦。股市通常因企業獲利前景改善而上漲,但儲蓄利率下降,不利於定存族。同時,美元吸引力降低,可能導致匯率走貶,有利於出口但增加進口成本。

Fed 政策對台灣/香港的間接影響

儘管聯準會的政策目標聚焦於美國經濟,但其影響力透過匯率、資本流動與全球市場情緒,迅速傳導至亞洲。當Fed升息時,美元走強,新台幣或港幣面臨貶值壓力,進口物價上揚,可能加劇本地通膨。同時,資金可能從新興市場撤出,回流美國,對台灣與香港的股市、債市與房地產市場構成壓力。本地央行往往被迫跟進升息,以穩定匯率與資本外流,但這可能抑制本國經濟成長。反之,Fed降息時,資金湧入亞洲,推升資產價格,但也可能帶來金融泡沫的風險。因此,台灣與香港的決策者必須密切追蹤聯準會動向,預作因應。

跳脫金融框架:「fed」的英文原意與常見用法

在脫離財經語境後,「fed」其實是個再普通不過的英文動詞形式。它是「feed」的過去式與過去分詞,基本含義為「餵食」、「供給」或「提供」。理解這層語義,不僅有助於英文學習,也能避免在閱讀時產生混淆。

「fed」作為動詞 feed 的過去式與過去分詞

「feed」的變化規則簡單,過去式與過去分詞均為「fed」。其使用情境廣泛,涵蓋實體餵食與抽象供給:

- 「She fed the baby before going to bed.」(她睡前餵了寶寶。)

- 「The solar panels fed electricity into the grid.」(太陽能板將電力輸入電網。)

- 「His travels fed his passion for photography.」(他的旅行滋養了對攝影的熱情。)

常用片語與慣用語解析

「fed」在口語中更常以片語形式出現,傳達特定情緒或動作:

- be fed up with:表示「受夠了」、「厭煩至極」,語氣強烈。例如:「I’m fed up with his excuses.」(我受夠他的藉口了。)

- be fed to:指「被餵給……」或「被輸入至……」。例如:「The old footage was fed to the editing software.」(舊影像被輸入剪輯軟體。)

- fed into:強調「被導入某個流程或系統」。例如:「Customer feedback was fed into the product design.」(顧客回饋被納入產品設計中。)

- fed up to the teeth:強化版的「fed up」,形容完全無法忍受的狀態。

如何區分「Fed」與「fed」?語境判斷技巧

準確區分兩者,關鍵在於觀察以下三點:

- 大小寫:首字母大寫的「Fed」通常指美國聯邦準備系統;小寫「fed」則為動詞形式。

- 搭配詞:若出現「主席」、「利率」、「會議」、「政策」等詞,幾乎可確定指聯準會;若搭配「the dog」、「the machine」、「up with」等,則為動詞用法。

- 文章主題:財經報導中的「Fed」毫無疑問指央行;生活類或情感類文本中的「fed」則多為「餵食」或「受夠了」之意。

Fed 政策的未來展望與挑戰

面對日益複雜的全球經濟環境,聯準會的政策制定正處於轉捩點。通膨的持久性、地緣政治風險、供應鏈重組,以及氣候變遷對金融穩定的潛在威脅,都使傳統政策工具面臨考驗。如何在控制物價的同時,避免導致經濟硬著陸,是當前最艱難的平衡。

未來,聯準會可能更加依賴數據驅動的決策模式,並持續評估新興工具的有效性。其中,中央銀行數位貨幣(CBDC)的研發已進入實驗階段,若成功推出,將徹底改變支付生態與貨幣政策傳導機制。此外,氣候相關金融風險也逐漸被納入監管視野,聯準會已開始要求大型銀行進行氣候壓力測試。同時,全球主要央行之間的合作日益緊密,透過國際貨幣基金組織(IMF)等平台協調政策,以應對跨境金融風險,這在國際貨幣基金組織的簡介中有所提及。

結論:掌握 Fed,理解全球經濟脈動

「fed」一詞看似簡單,實則蘊含兩種截然不同的世界:一端是牽動全球資金流動的金融巨擘,另一端是日常語言中表達餵食與情緒的基礎動詞。釐清這雙重語義,不僅能提升英文理解力,更能深化對國際經濟運作的洞察。美國聯準會作為全球金融體系的穩定錨,其政策決策影響深遠,從個人理財到國家經濟策略,無一不受其波及。同時,掌握「fed」在英文中的正確用法,也能避免溝通上的誤解。透過本文的全面解析,期望讀者能建立清晰的認知框架,在面對財經新聞或英文語境時,都能精準解讀「fed」的真正意涵,並在全球經濟變局中,做出更具前瞻性的判斷。

Q1: 美國聯準會 (Fed) 的主要職能有哪些?

聯準會的主要職能包括:執行國家貨幣政策以實現物價穩定和充分就業;監管銀行機構以維持金融穩定;提供支付系統服務;以及保護消費者權益。

Q2: FOMC(聯邦公開市場委員會)的決策對全球金融市場有何影響?

FOMC 的決策,特別是關於聯邦基金利率目標區間的調整,直接影響美國的借貸成本和美元匯率。這會進一步傳導至全球資本流動、大宗商品價格、各國貨幣政策和金融市場情緒,對全球股市、債市和匯市產生重大影響,可參考聖路易斯聯準會對此的分析。

Q3: 「Fed 升息」或「Fed 降息」分別代表什麼?對普通民眾有何直接影響?

「Fed 升息」表示聯準會提高基準利率,這會使貸款成本上升(如房貸、車貸、信用卡利率可能增加),儲蓄利息可能增加,但經濟活動可能放緩,股市承壓。「Fed 降息」則相反,貸款成本降低,刺激消費投資,有助於經濟增長,股市可能上漲,但儲蓄利息可能減少。

Q4: 英文單字「fed」作為動詞「feed」的過去式,其常見的中文翻譯和例句為何?

「fed」作為動詞「feed」的過去式和過去分詞,常見的中文翻譯有「餵食、飼養、供給、提供」。

- 例句:He fed his dog this morning. (他今天早上餵了他的狗。)

- 例句:The data was fed into the system. (數據被輸入到系統中。)

Q5: 「be fed up with」這個片語的中文意思是什麼?如何正確使用?

「be fed up with」的中文意思是「厭倦、受夠了、對…感到非常不滿」。它用來表達一種極度不耐煩或沮喪的情緒。例如:「I’m fed up with waiting.」(我等得不耐煩了。)

Q6: 聯準會的獨立性如何體現?美國政府能否直接命令 Fed 調整利率?

聯準會具有高度的獨立性,其理事會成員任期長達14年且不可連任,主席任期四年,這些設計旨在減少政治干預。美國政府不能直接命令 Fed 調整利率或其他貨幣政策,但政府可以透過任命理事會成員來間接影響其長期方向。這種獨立性對於維持貨幣政策的客觀性和可信度至關重要。

Q7: 除了聯邦基金利率,Fed 還有哪些主要的貨幣政策工具?

除了聯邦基金利率,Fed 的主要貨幣政策工具還包括:

- 公開市場操作 (Open Market Operations):透過買賣政府證券來調節銀行準備金和市場流動性,例如量化寬鬆 (QE) 和量化緊縮 (QT)。

- 存款準備金率 (Reserve Requirements):雖然目前已降至零,但歷史上是影響銀行放款能力的重要工具。

- 貼現率 (Discount Rate):聯準會向商業銀行提供短期貸款的利率。

Q8: Fed 如何應對通貨膨脹和經濟衰退?

應對通貨膨脹時,Fed 通常會採取緊縮性貨幣政策,如升息和量化緊縮,以減少市場上的貨幣供應,抑制需求。應對經濟衰退時,Fed 則會採取擴張性貨幣政策,如降息和量化寬鬆,以降低借貸成本,刺激投資和消費,促進經濟復甦。

Q9: 為什麼有時「fed」會被誤解為其他意思?該如何區分?

「fed」被誤解主要是因為其大小寫和語境的差異。大寫的「Fed」幾乎總是特指「美國聯邦準備系統」;小寫的「fed」則是動詞「feed」的過去式或過去分詞。區分方法是留意上下文語境(是討論金融經濟還是日常行為)、搭配詞以及大小寫。

Q10: 聯準會的決策過程是如何運作的?誰是關鍵決策者?

聯準會的關鍵決策者是聯邦公開市場委員會 (FOMC)。FOMC 定期舉行會議,分析經濟數據、通膨前景和勞動市場狀況。委員會成員會根據這些分析進行投票,決定貨幣政策的走向,特別是聯邦基金利率的目標區間。這些決策隨後會透過公開市場操作來實施。