## 消費者物價指數 (CPI) 是什麼?為何它如此重要?

消費者物價指數,也就是CPI,主要用來追蹤一般家庭在購買一組固定商品和服務時,價格如何隨時間變化。它就像一個綜合的溫度計,能顯示出相同東西在不同時期需要花費多少錢。假如CPI往上走,就表示東西變貴了,手上的錢買不到以前那麼多;如果它往下掉,則意味著物價回落,錢的價值相對增加了。

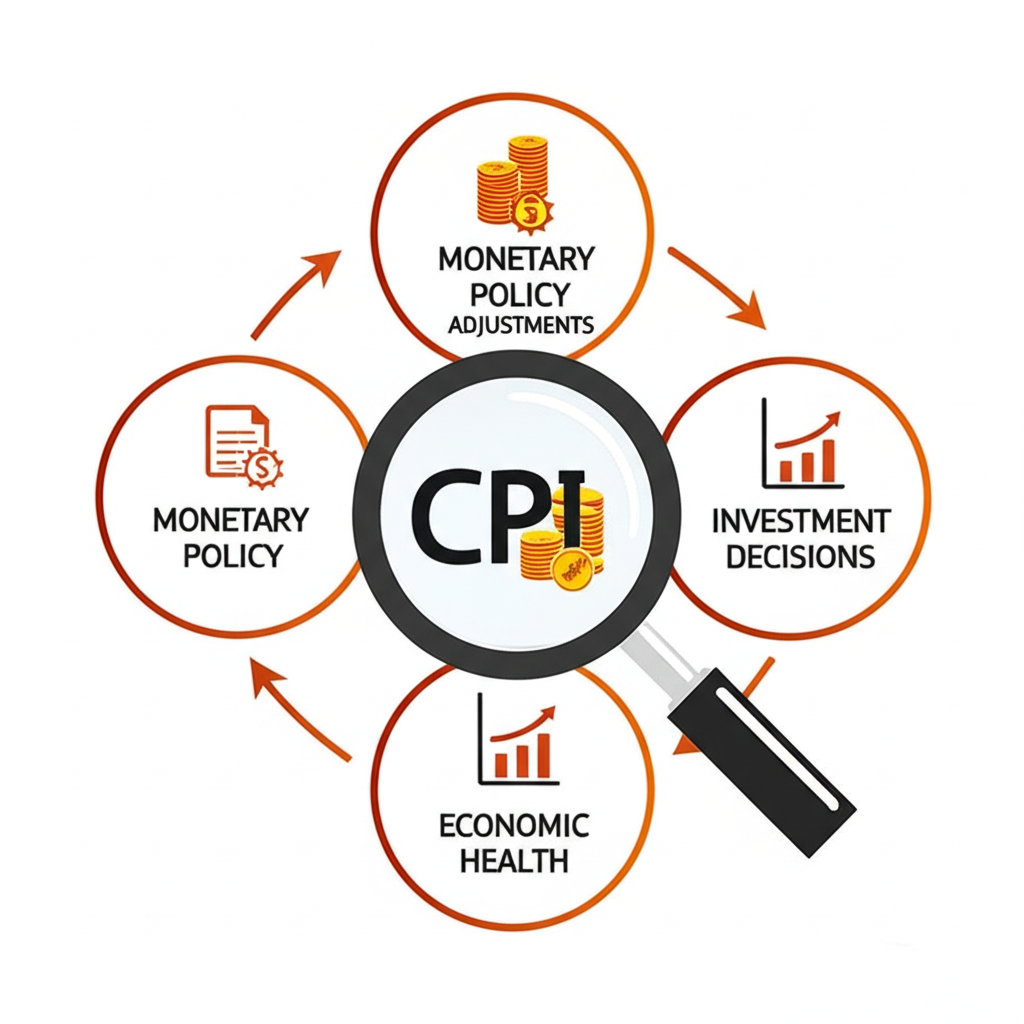

這個指標之所以備受重視,就在於它被當成觀察通貨膨脹的核心工具。無論是政府部門、中央銀行、公司營運者還是普通民眾,都會密切留意CPI的數字,因為它會直接左右許多面向:

– **貨幣政策的調整**:各國央行會根據CPI的走勢,決定要不要調高利率來壓抑漲價壓力,或是降低利率來活絡經濟活動。

– **薪水和福利的變動**:不少勞動合約、社會補助、養老金,都會參照CPI的變化來調整幅度,目的是避免通貨膨脹吃掉大家的實際收入。

– **投資選擇的參考**:投資人藉由CPI評量通貨膨脹的風險,從而決定該把錢放在哪些資產上,例如轉向能對抗漲價的選項。

– **整體經濟的脈動**:如果CPI維持溫和上升,通常代表經濟運作順暢;但漲得太猛或跌得太低,都可能暗示潛在的麻煩。

CPI不只是冷冰冰的數據,它實際上連結到我們每個人的日常生活,幫忙判斷錢包的厚度是否在縮水,從而影響生活品質和開支規劃。

## CPI怎麼算?拆解公式、步驟與實例

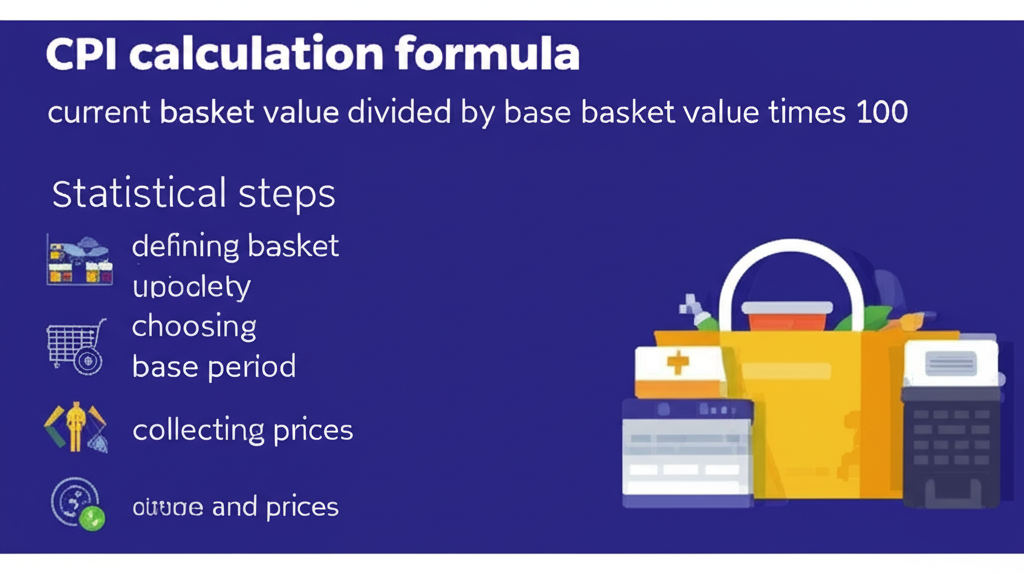

要計算消費者物價指數,基本上就是比對同一組商品和服務,在不同時間的總花費變化。它的核心公式是這樣:CPI = (現在籃子總價 / 基準籃子總價) × 100。

雖然公式看起來直截了當,但實際操作涉及好幾個仔細的步驟,讓整個過程更可靠:

1. **選定商品和服務的組合**:統計單位會透過廣泛的家庭花費調查,挑出能代表大眾日常開支的項目。這些涵蓋飲食、衣物、住房、交通、教育、娛樂等多個領域,目的是貼近真實消費習慣。

2. **設定基準時期**:這是挑一個穩定的時間點作為起點,通常是某一年或某段期間,屆時CPI會定為100。選對基準能讓後續的比較更準確,因為所有數據都以此為基礎。

3. **蒐集價格資訊**:工作人員每個月會在全國各地、不同商店和服務點,記錄這些項目當前的市場售價。這項工作規模龐大,目的是確保資料全面且無偏誤。

4. **加總現在和基準的籃子花費**:每項價格會乘上它在總開支中的比重(反映消費量或重要度),然後加起來,得出兩個時期的總值。

5. **套入公式算出結果**:現在總價除以基準總價,再乘100,就得到當下的CPI。

大眾不必親自動手算這些複雜數字,但搞懂背後邏輯,能幫助我們更好解讀新聞上的報告。有些簡單的線上工具,也能讓人輸入幾個商品價格,快速模擬變化趨勢。

### 台灣/香港 CPI 計算範例:讓數據貼近生活

為了讓概念更接地氣,我們來看一個簡化的家庭消費例子,假設只包含三項基本項目,權重也已固定:

| 商品/服務 | 基期價格 (假設為2020年) | 當期價格 (假設為2023年) | 權重 (消費支出佔比) |

| :——– | :———————– | :———————– | :——————- |

| 白米 (公斤) | NT$ 50 / HK$ 15 | NT$ 55 / HK$ 17 | 30% |

| 大眾交通費 | NT$ 30 / HK$ 8 | NT$ 35 / HK$ 10 | 20% |

| 房租 (月) | NT$ 10,000 / HK$ 5,000 | NT$ 11,000 / HK$ 5,500 | 50% |

**計算步驟:**

1. **基準籃子總價:**

* 白米:(NT$ 50 / HK$ 15) × 30%

* 大眾交通費:(NT$ 30 / HK$ 8) × 20%

* 房租:(NT$ 10,000 / HK$ 5,000) × 50%

* **台灣總值:** (50 * 0.3) + (30 * 0.2) + (10000 * 0.5) = 15 + 6 + 5000 = NT$ 5021

* **香港總值:** (15 * 0.3) + (8 * 0.2) + (5000 * 0.5) = 4.5 + 1.6 + 2500 = HK$ 2506.1

2. **現在籃子總價:**

* 白米:(NT$ 55 / HK$ 17) × 30%

* 大眾交通費:(NT$ 35 / HK$ 10) × 20%

* 房租:(NT$ 11,000 / HK$ 5,500) × 50%

* **台灣總值:** (55 * 0.3) + (35 * 0.2) + (11000 * 0.5) = 16.5 + 7 + 5500 = NT$ 5523.5

* **香港總值:** (17 * 0.3) + (10 * 0.2) + (5500 * 0.5) = 5.1 + 2 + 2750 = HK$ 2757.1

3. **套用公式:**

* **台灣 CPI (2023年,以2020年為基準):** (5523.5 / 5021) × 100 ≈ **110.01**

* **香港 CPI (2023年,以2020年為基準):** (2757.1 / 2506.1) × 100 ≈ **110.01**

從這個例子可見,從2020年到2023年,家庭開支大約漲了10.01%。在現實中,台灣的CPI由行政院主計總處編製發布,你可以上他們的官方網站 (行政院主計總處) 找最新資訊。香港則是由政府統計處負責,網站 (香港政府統計處) 也有詳細報告。這些數據不僅是數字,還能反映當地經濟的脈動,例如疫情後的供應鏈變化如何推升某些價格。

## CPI的構成項目與權重:你的日常開銷如何被統計?

消費者物價指數的商品組合不是固定不變的,它會每隔一段時間更新,以跟上社會消費習慣的轉變。通常,這組組合會分成幾大類,每類底下又包含成百上千的細項,涵蓋生活各角落。

拿台灣來說,行政院主計總處把CPI分成七大類別,並賦予不同比重:

1. **食物類**:包括米飯、麵食、肉品、蔬果、油品、奶蛋、飲品和外出用餐等。

2. **衣著類**:涵蓋布料、衣服、鞋子等。

3. **居住類**:涉及租金、房屋維護、水電瓦斯、家居用品和設備。

4. **交通及通訊類**:如車輛、油料、公車票價、手機費等。

5. **醫療保健類**:藥物、看診費用、保健品。

6. **教育娛樂類**:書籍、學費、娛樂活動、旅行費用。

7. **雜項**:理髮、個人護理、金融手續費、保險等。

這些類別的比重非常關鍵,因為它顯示該部分在家庭總開支中的份額。比如,如果居住類佔30%,就表示三成錢花在住相關的事上。當某類價格波動時,比重越重,對整體CPI的拉抬或壓低就越明顯。統計單位會每幾年重做調查,微調比重,以捕捉新趨勢。例如,隨著線上購物興起,通訊和娛樂的比重可能上調;健康意識抬頭,醫療類的份額也會跟著調整。這不僅讓CPI更精準,還能反映出如遠距工作或綠能轉型等社會變遷對消費的影響。

## CPI與通貨膨脹:物價變動對經濟的深遠影響

CPI是最常見的通貨膨脹衡量工具。通貨膨脹簡單說,就是經濟體內商品和服務價格整體且連續地上揚,錢的買力跟著減弱。

通貨膨脹率多半用CPI的年成長來算:通貨膨脹率 = (現在CPI – 去年同月CPI) / 去年同月CPI × 100%。

舉例,如果今年一月CPI是110,去年同期是105,那年漲幅就是(110 – 105) / 105 × 100% ≈ 4.76%。

這種漲價現象會波及經濟各層面:

– **央行的應對**:央行盯緊CPI,用來決定貨幣工具,比如漲息抑制過熱需求,或降息提振低迷景氣。

– **企業的挑戰**:價格上漲推高原料和人力成本,公司可能調漲售價,影響獲利和市場競爭,但也可能面臨消費者轉向更便宜替代品的風險。

– **經濟的平衡**:適度漲價能鼓勵花錢和投資,帶動成長;但失控的惡性通貨膨脹會擾亂市場,動搖信心,而通貨緊縮則會凍結消費,引發衰退。

除了CPI,還有其他指標輔助觀察物價動態:

– **生產者物價指數 (PPI)**:追蹤生產端投入品的價格變化,常被當成CPI的預警。

– **躉售物價指數 (WPI)**:聚焦批發階段的大宗商品漲跌,顯示上游壓力。

– **核心CPI**:剔除食物和能源的短期波動後的版本,更能顯露長期趨勢。

這些工具結合使用,能提供更全面的經濟圖像,尤其在全球供應鏈緊縮或地緣衝突影響下,幫助預測物價走向。

## CPI高好還是低好?解讀數據背後的經濟訊號

關於CPI該高還是低,其實沒有標準答案,重點在於維持適度和穩定。極端情況無論上衝或下墜,都會帶來麻煩。

– **CPI過高(惡性通貨膨脹)**:

* **經濟衝擊**:價格狂飆時,錢急速貶值,儲蓄蒸發,企業難以規劃,投資停滯,社會階層分化加劇,甚至引發動盪。

* **實例**:歷史上,有些國家物價一日數變,一袋錢只夠買個麵包,生活陷入混亂。

– **CPI過低或負值(通貨緊縮)**:

* **經濟隱憂**:物價持續跌時,人們寧願等更便宜再買,需求萎縮,企業銷售下滑,裁員潮起,形成惡性循環,失業率居高不下。

* **實例**:日本長年掙扎於通縮泥沼,經濟成長乏力,成為現代案例的借鏡。

– **適度CPI上升(溫和通貨膨脹)**:

* **理想狀態**:專家多認同每年2%到3%的漲幅最適合。

* **益處**:它促使及時消費,避免囤錢;也讓企業預期收入成長,願意擴張。這能養成正向循環,支撐就業和發展。

簡言之,央行常訂定目標如台灣的2%左右年增率,透過政策導引CPI,確保經濟穩健前進。舉例來說,歐盟央行也追求類似水準,以防範過熱或停滯。

## CPI如何影響你的錢包?購買力換算與個人應對策略

CPI的起伏直擊個人財務,及早了解並行動,能守住財富不被侵蝕。

– **實際買力**:漲價時,同樣薪水買不到過去的量,儲蓄價值實質下滑。即使名目收入微漲,若追不上CPI,生活就變緊巴巴。

* **換算方法**:過去金額除以(現在CPI / 基準CPI),即可估計真實價值。比如CPI從100到110,100元只剩約90.9元的力道。

– **資產表現**:

* **儲蓄和固定收益**:高通膨下,這些的真實回報常變負,錢越放越不值。

* **股票和房地產**:溫和漲價時,它們常增值,因為公司營收跟漲,房價隨成本上揚;但劇變期則需謹慎。

– **固定開支**:固定利率貸款如房貸,在漲價中每月還款的真實負擔減輕,有利借款者;但若央行因通膨升息,浮動貸款的壓力會加大。

應對之道,可以從這些入手:

– **投資調整**:

* **抗漲選項**:分配到房產、股票(選能轉嫁成本的產業)、黃金、原物料,或通膨連結債券如美國TIPS。

* **風險分散**:別全押一處,多角化以緩衝波動。

– **開支控制**:檢視預算,砍非必需花費;漲價時,改吃家常菜、比價購物或集體採購。

– **收入提升**:學新知、進修、談加薪或開副業,補足漲價缺口。

– **債務規劃**:盡量鎖固定利率,避免浮動風險;善用通膨稀釋債務本質。

線上通膨計算器很實用,能模擬未來錢的買力,或算出維持生活需多少額外收入,助你長遠規劃。例如,輸入目前開支和預期CPI,就能看到五年後的變化。

## 常見問題 (FAQ)

消費者物價指數 (CPI) 與通貨膨脹有什麼關係?

CPI是觀察通貨膨脹的主要依據。通貨膨脹意味著物價整體上揚,錢的買力減損。CPI的年成長率,也就是現在值比去年同期變化的百分比,就是最常見的通貨膨脹率數字。

核心CPI和一般CPI有什麼不同?我們應該關注哪一個?

一般CPI涵蓋所有項目價格變化,核心CPI則去掉食物和能源這些易波動的部分。由於後者不受短期供應或季節干擾,較能顯示長期趨勢。投資者和央行常兩邊都看,但核心版在定長期政策時更有借鑒價值。

CPI高漲時,我的投資策略應該如何調整以抗衡通膨?

漲價期,可轉向抗通膨標的,例如:

- 股票:挑有定價力、品牌強或原料漲受益的公司。

- 房地產:實體資產,常隨通膨保值或升值。

- 黃金與原物料:經典避險選擇。

- 通膨連結債券 (TIPS):本利隨指數調升。

同時,少放現金或低收益固定產品,以免真實價值流失。

除了CPI,還有哪些經濟指標可以衡量物價變動或通膨壓力?

除了CPI,常見的還包括:

- 生產者物價指數 (PPI):追生產投入價格,常預示未來CPI方向。

- 躉售物價指數 (WPI):看批發大宗商品漲跌。

- GDP平減指數 (GDP Deflator):評估國內生產所有物品的平均價格,範圍最廣。

如何用CPI計算我的實質購買力變化,了解錢的價值縮水了多少?

用這個簡單公式:實質購買力 = 名目金額 × (基準CPI / 現在CPI)。

比方基準CPI100,現在110,手上10,000元,真實力道約10,000 × (100 / 110) ≈ 9,090.9元,縮水9.09%。

CPI計算中的「基期」是什麼意思?為何基期選擇如此重要?

基期是挑來當比較起點的特定時間,其CPI定為100。重要性在於:

- 給定穩定基準,讓後續變化有明確對照。

- 其消費模式和價格水準會形塑相對變動。

- 單位會定期換新基期,貼合最新經濟現況。

如果CPI持續為負數,對經濟和個人生活是好還是壞?

CPI連續負值意味通貨緊縮,通常對經濟和個人不利。

- 經濟面:消費延後,企業獲利傷,投資減,易陷衰退和失業。

- 個人面:短期便宜但薪資凍漲,資產貶,債務真實負擔加重。

溫和正成長才算健康。

不同國家或地區的CPI計算方法都一樣嗎?跨國比較時需要注意什麼?

基本原理類似,但細節有別,如:

- 商品組合:各國習慣不同,項目和比重各異。

- 基期:選定年份不一。

- 蒐集方式:範圍、頻率、方法有差。

跨國比時,宜看年增率而非絕對值,避免方法落差誤導。

CPI數據對我的房貸、儲蓄和薪資有什麼實質影響?

CPI影響個人如下:

- 房貸:固定利率下,通膨減輕還款真實額;浮動則因升息月付增。

- 儲蓄:高通膨讓買力掉,若利率輸漲幅,錢會貶值。

- 薪資:漲幅追不上CPI,生活水準降;勞方會爭加薪補償。