導言:為什麼選擇對的咖啡豆是美味的起點?

一杯理想的咖啡,其獨特風味從一顆不起眼的咖啡豆開始孕育。不少咖啡迷在追尋完美口感的過程中,總是著重於沖泡手法、粉末粒度或水溫調整,卻常常忽略了這一切的基礎——挑選合適的咖啡豆。咖啡豆不僅是咖啡的精髓,更是主宰酸甜苦澀、口感濃郁度以及香氣多層次的關鍵因素。無論是產區的自然條件、豆種的遺傳特質、處理工藝還是烘焙火候,每個步驟都直接塑造了最終的滋味。只要學會選豆的訣竅,無論你是初學者還是資深玩家,都能輕鬆調配出專屬於自己的風味體驗。這篇文章將引領你走進咖啡豆的多彩領域,獻上一份詳盡的指南,幫助你發掘那款完美契合的「專屬咖啡豆」。

認識咖啡豆的「身世」:產地、品種與處理法

咖啡豆的風味就像每個人的身分故事,蘊含著獨一無二的背景細節。這些細節主要源自其出生地、遺傳品種以及加工方式。

世界主要咖啡豆產區與風味特色

咖啡豆的栽培環境,如海拔高度、氣候類型、土壤養分等,賦予了它們鮮明的地域風味。以下列出三大核心產區及其代表性特徵:

| 產區 | 代表國家 | 典型風味描述 | 酸度 | 醇厚度 |

|---|---|---|---|---|

| 非洲 | 衣索比亞、肯亞 | 花香、柑橘、莓果、茶感、明亮 | 高 | 中低 |

| 中南美洲 | 哥倫比亞、巴西、瓜地馬拉 | 堅果、巧克力、焦糖、平衡、甜感 | 中 | 中高 |

| 亞洲 | 印尼、越南、印度 | 泥土、草本、辛香料、醇厚、低酸 | 低 | 高 |

- 非洲產區 (如衣索比亞、肯亞):作為咖啡的搖籃,這裡的豆子往往擁有鮮活的酸度,伴隨濃郁的花朵、柑橘、檸檬或漿果香氣,口感輕快,後味持久。

- 中南美洲產區 (如哥倫比亞、巴西、瓜地馬拉):這些豆子以均衡風味著稱,常見堅果、巧克力、焦糖般的甜蜜,酸度中等,口感飽滿圓潤,成為許多人的經典喜好。

- 亞洲產區 (如印尼蘇門答臘、越南):亞洲豆子,尤其是印尼曼特寧,展現低酸高濃郁的特質,帶有土壤、草本或香料的獨特韻味,口感強勁有力。

這些產區差異不僅來自自然條件,還反映了當地農民的栽培智慧。例如,肯亞的高海拔火山土壤常孕育出極致明亮的果香,讓人聯想到當地豐富的生態多樣性。

咖啡豆品種的科學:阿拉比卡、羅布斯塔與其他特殊品種

咖啡豆的品種決定了風味的基礎框架。全球市場上的咖啡主要分成兩大類:

- 阿拉比卡 (Arabica):佔比約60-70%。這種豆樹對環境挑剔,多在高地生長,遺傳結構複雜,帶來細膩多變的風味,如花香、水果、柑橘酸或巧克力層次,咖啡因含量較低。

- 羅布斯塔 (Robusta):佔比約30-40%。耐熱耐濕的特性讓它適應廣泛,風味濃烈帶澀,伴隨橡膠或穀物調性,醇厚度高,咖啡因是阿拉比卡的兩倍,常混入義式咖啡以提升油脂層和強度。

- 特殊品種:近年興起的如巴拿馬的藝伎 (Geisha/Gesha),以茉莉花、柑橘、蜜桃風味聞名,售價高昂;還有帕卡馬拉 (Pacamara)、波旁 (Bourbon)等,透過育種創新展現獨特輪廓,為愛好者帶來新鮮驚喜。相關研究持續推進,例如世界咖啡研究組織 (World Coffee Research)發布的阿拉比卡基因序列,幫助解碼風味奧秘。

從果實到生豆:三大處理法(水洗、日曬、蜜處理)如何塑造風味

採收後的咖啡果需經加工取出生豆,不同方法會大幅改變風味表現。

| 處理法 | 流程簡述 | 風味影響 | 典型特點 |

|---|---|---|---|

| 水洗法 (Washed/Wet Process) | 去除果肉→發酵→水洗→乾燥 | 乾淨、明亮、酸質清晰、層次感佳 | 風味純粹,突顯豆子本身特質 |

| 日曬法 (Natural/Dry Process) | 整顆果實直接乾燥→去除果肉 | 甜感高、醇厚度佳、帶有果乾、酒香、發酵感 | 風味奔放、層次豐富、具野性 |

| 蜜處理 (Honey Process) | 去除果皮→保留部分果膠層→乾燥 | 甜感介於水洗與日曬之間、平衡、黏稠感 | 風味介於兩者之間,常有焦糖、蜂蜜感 |

- 水洗法 (Washed/Wet Process):先脫果肉、發酵清洗後乾燥,能清除雜質,讓風味清澈明亮,酸度突出,忠實反映豆子本質。

- 日曬法 (Natural/Dry Process):整果曬乾再脫殼,豆子長時間浸潤果肉甜香,帶來濃郁果乾、酒釀或發酵調性,甜美醇厚,風味狂野多變。

- 蜜處理 (Honey Process):脫皮後留果膠曬乾,分黃蜜、紅蜜、黑蜜等級,甜度與醇厚介於中間,常有焦糖、蜂蜜或熱帶果實的黏膩感。

這些處理法不僅影響風味,還體現了產區的傳統工藝,例如哥斯大黎加的蜜處理常因其平衡性而成為精品咖啡的熱門選擇。

烘焙程度的藝術:從淺焙到深焙的風味轉變

烘焙將生豆轉變為可沖泡的香醇存在,是風味塑造的核心環節。不同火候觸發豆內化學變化,創造出迥異的滋味軌跡。

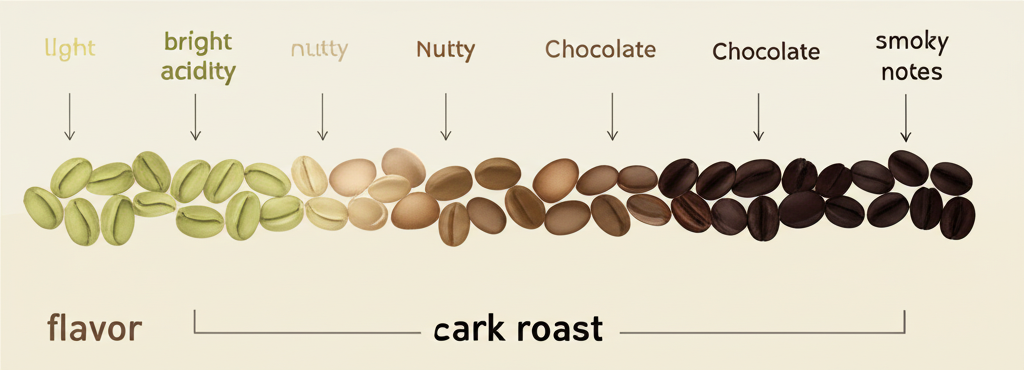

淺焙、中焙、深焙:風味曲線與化學變化解析

烘焙時,梅納反應和焦糖化產生上百種風味化合物,定義了豆子的最終性格。

| 烘焙程度 | 化學變化 | 典型風味 | 酸度 | 苦味 | 醇厚度 |

|---|---|---|---|---|---|

| 淺焙 (Light Roast) | 梅納反應初期,焦糖化不明顯 | 花果香、明亮酸質、穀物、清新 | 高 | 低 | 低 |

| 中焙 (Medium Roast) | 梅納反應充分,焦糖化開始 | 堅果、巧克力、焦糖、平衡、甜感 | 中 | 中 | 中 |

| 深焙 (Dark Roast) | 梅納反應與焦糖化完全,產生焦化 | 煙燻、焦糖、烘烤、苦甜、油脂感 | 低 | 高 | 高 |

- 淺焙 (Light Roast):火候最輕,豆色淺淡,保留原始產地風貌,酸度鮮明,充滿花果、柑橘或漿果香,咖啡因較豐沛。適合喜愛細膩層次和活潑酸感的品味者。

- 中焙 (Medium Roast):豆呈中棕,酸苦平衡,甜醇提升,常見堅果、巧克力、焦糖味,口感順滑,是大眾最易親近的程度。

- 深焙 (Dark Roast):火候最久,豆深黑易出油,產地味淡化,苦甜主導,帶煙燻、焦糖、可可或烘烤香,醇厚頂峰,咖啡因略減。適合偏好濃烈口感或加奶飲用者。

烘焙師常透過溫度曲線精準控制這些變化,例如輕微延長中焙時間,就能強化巧克力甜感,讓風味更圓滿。

如何判斷烘焙程度與新鮮度?

- 判斷烘焙程度:

- 顏色:由淺棕到深黑漸變。

- 油光:淺焙無油,中焙局部,深焙明顯。

- 香氣:淺焙清新,深焙濃厚。

- 判斷新鮮度:

- 烘焙日期:最佳期為烘焙後2週至1個月。

- 氣味:應濃郁,若有油耗或無味則不鮮。

- 膨脹度 (Bloom):沖泡時充分膨脹表示新鮮。

依沖煮方式精選咖啡豆:讓每一杯都恰到好處

沖煮方法各異,能放大豆子的特定風味。因此,依器具搭配豆子,是風味優化的要訣。無論是手沖的細膩還是義式的濃郁,正確選擇都能讓咖啡發揮極致。

手沖咖啡:凸顯層次與香氣的選擇

手沖注重純淨與多層次,建議:

- 烘焙程度:淺焙至中淺焙。

- 風味特點:明亮酸、豐富花果、柑橘或茶感豆子。透過緩慢萃取,展現清晰輪廓與優雅餘韻,如衣索比亞日曬或水洗豆,常被手沖迷青睞。

例如,使用淺焙耶加雪菲,能讓柑橘花香在熱水中綻放,帶來如春日晨曦般的清新。

義式濃縮:追求醇厚與油脂的平衡

義式需濃郁口感、豐沛Crema及強度支撐奶泡。

- 烘焙程度:中焙至中深焙,深焙強化苦甜醇厚。

- 風味特點:高醇厚、油潤、堅果巧克力焦糖或烘烤豆。常混阿拉比卡與羅布斯塔增Crema,巴西或哥倫比亞豆為理想基底。

法式濾壓壺、虹吸壺:展現咖啡豆原始風味

這些方法保留油脂與細粉,完整呈現豆子本味與濃郁。

- 烘焙程度:中焙至中深皆宜,中焙細節多,深焙強勁。

- 風味特點:依喜好選醇厚複雜豆,如印尼曼特寧的厚重或哥倫比亞的均衡。油脂釋放帶來豐富觸感。

虹吸壺的真空萃取特別適合中焙豆,讓香氣如戲劇般層層展開。

建立你的個人化咖啡風味地圖:從品鑑到選擇的進階指南

選豆的終極目的是匹配個人品味,這需透過有系統的品嚐與記錄來實現。從廣泛試飲開始,逐步建構屬於你的風味偏好。

咖啡風味輪應用與個人口味探索

咖啡風味輪 (Coffee Taster’s Flavor Wheel),由美國精品咖啡協會 (SCA) 推出,將風味分類系統化,助你精準描述與辨識。

- 如何使用風味輪:

- 從核心開始:識別大類,如花香、果香、堅果、香料。

- 向外探索:細分至茉莉、檸檬、莓果等。

- 記錄感受:註明酸甜苦醇強度與風味。

- 建立個人風味地圖:

- 廣泛嘗試:涵蓋多產地、品種、處理與焙度。

- 詳細記錄:記錄喜厭及與豆子背景的連結。

- 歸納偏好:累積後辨識對酸甜醇厚或特定味的傾向。

- 精準選擇:依地圖篩選,高效找到心儀豆。

透過這過程,你不僅了解自己,還能發現如非洲豆的明亮如何與亞洲豆的厚實互補,豐富你的咖啡世界。

咖啡豆的永續與公平貿易:品味之外的選擇考量

風味外,當代消費者注重豆子背後的道德與生態議題。

- 永續咖啡 (Sustainable Coffee):種植生產考量環保(如生物多樣性、水管理)、社會公平(如農民權益)與經濟穩定,支持產業長遠發展。

- 公平貿易咖啡 (Fair Trade Coffee):認證確保農民合理報酬,推廣環保耕作。公平貿易認證讓消費者在品味中貢獻全球公平貿易。

- 選擇考量:風味定後,優先永續或公平貿易豆,體現對農民與環境的承諾,每杯咖啡皆有正面影響。

例如,選擇有雨林聯盟認證的豆子,不僅享風味,還支持熱帶雨林保護。

咖啡豆選購與儲存的實用小撇步

選到理想豆子後,適當選購與保存是鎖定風味的關鍵步驟。這些小技巧能讓豆子從烘焙廠到你的杯中,保持最佳狀態。

選購時的注意事項:包裝、烘焙日期與來源

- 檢查包裝:優質豆用單向排氣閥密封袋,讓二氧化碳排出卻擋空氣,保鮮效果佳,真空包也可靠。

- 注意烘焙日期:新鮮度核心,選兩週內烘焙,最多一月內。

- 選擇可靠的品牌與來源:信譽烘焙商或店家,提供產地、品種、處理、焙度及風味資訊,保證品質透明。

- 避免預磨咖啡粉:除特殊情況,買豆優於粉,粉易氧化風味散。

在咖啡店試飲時,詢問烘焙師的建議,能更準確匹配你的沖煮習慣。

咖啡豆的最佳儲存方式與常見誤區

咖啡豆敏感於環境,正確保存延緩老化。

- 最佳儲存環境:

- 避光:光加速老化,用不透光容器。

- 避濕:濕氣致霉,保持乾燥。

- 避熱:高溫氧化油脂,室溫陰涼即可。

- 密封:用排氣閥袋或罐,減空氣接觸防異味。

- 常見儲存誤區:

- 冷藏/冷凍:冰箱濕異味易吸收,不宜。長存未開封可凍,取出回溫再開,避免凝水。

- 透明容器:美觀但透光,不適合久存。

- 原包裝不密封:開封後速移密封罐。

結論:找到你的命定咖啡豆,享受每一刻的咖啡時光

挑選咖啡豆是一場充滿發現與喜悅的冒險。從產區風土的獨特,到品種基因的奧妙,再到處理工藝的精妙與烘焙的匠心,每一步都揭開咖啡風味的無盡潛力。透過這指南,你已掌握依產地、品種、處理、焙度及沖煮選豆的智慧,更能借風味輪打造個人地圖,並融入永續公平貿易的理念。

世上無絕對最佳豆,只有最適你的那款。鼓勵你多加嘗試,持續探索,讓每杯咖啡成為風味追尋的美好時刻。願你遇見那顆心靈相通的「命定咖啡豆」,在裊裊香氣中,細細品味獨一無二的時光。

常見問題 (FAQ)

1. 咖啡豆磨成粉後可以放多久?

磨粉後,咖啡與空氣接觸面積暴增,風味流失極快。理想情況是30分鐘內沖煮完畢以保最佳滋味,最多不超1小時。延遲會導致氧化,口感變差。

2. 咖啡豆有分「義式專用豆」和「手沖專用豆」嗎?

豆子本身無嚴格專用之分,但焙度與風味特性決定適合度。

- 義式濃縮:偏中深至深焙,獲醇厚油潤風味,易融奶。有些混阿拉比卡與羅布斯塔。

- 手沖咖啡:選淺至中淺焙,突出細膩花果香、明亮酸與層次。

店家常依沖煮標示與焙製。

3. 淺烘焙咖啡豆的酸味是不是都一樣?

並非如此。淺焙酸味多樣,正是其魅力所在。可分:

- 檸檬酸 (Citric Acid):非洲豆常見,活潑柑橘酸。

- 蘋果酸 (Malic Acid):清新青蘋果或梨調。

- 醋酸 (Acetic Acid):適量添層次,過多則刺激如醋。

- 酒石酸 (Tartaric Acid):葡萄酒般酸韻。

品種、產地、處理影響酸類型與強度,帶來豐富變化。

4. 買回家的咖啡豆需要洗嗎?

無需清洗。處理廠已徹底清潔,生豆經水洗或曬乾。焙後乾燥,洗淨反致潮濕,損風味或生霉。直接磨沖即可。

5. 如何判斷咖啡豆是否變質?

觀察以下:

- 氣味:新鮮濃郁,變質有油耗、霉或無味。

- 外觀:白霉、色變綠黑或蟲跡。

- 手感:潮黏而非乾脆。

- 沖煮表現:無膨脹,味淡或異。

任一即棄勿飲。

6. 咖啡豆可以重複沖泡嗎?

不推薦。同份豆首次已萃多數風味物質與咖啡因,重沖僅剩苦雜,無香甜,口感稀薄。

7. 單一產區咖啡豆和配方豆有什麼差別?

差異在組成與目的:

- 單一產區豆 (Single Origin):單國單園豆,忠實風土、品種、處理,輪廓清晰層次豐,適合特定體驗。

- 配方豆 (Blend):混多產地品種焙度,創平衡複雜一致味,補單豆不足,穩沖煮,義式常見。

8. 咖啡豆保存時需要密封嗎?

絕對需要。密封阻空氣濕氣異味,防老化風失。用單向排氣閥袋或不透光罐,延長鮮度。

9. 烘焙後的咖啡豆多久是最佳賞味期?

烘焙後2週至1個月內最佳。經排氣穩定風味,超期雖飲用但香層減弱。

10. 有沒有推薦適合新手的咖啡豆種類?

新手從平衡易親和豆起步:

- 中焙巴西或哥倫比亞豆:堅果巧克力焦糖味,酸苦醇中庸,圓潤入門。

- 中焙耶加雪菲 (衣索比亞):柔和花柑橘,不刺激易接。

這些建構風味基礎認知。