什麼是股票做空?定義與核心概念

在投資世界裡,多數人習慣「低買高賣」的思維,但有一種策略反其道而行——先賣後買,這就是所謂的「股票做空」,也被稱為沽空。這種操作方式的核心在於預期某檔股票價格即將走跌,投資人便先行借入股票並於市場上賣出,等到未來股價下跌時,再以較低價格買回相同數量的股票歸還給出借方,從中賺取價差利潤。

與傳統的「做多」不同,做多是看好後市而買進持股,等待升值後賣出;做空則是看壞後市,透過反向操作來獲利。這樣的機制不僅提供投資人更多元的交易選擇,也在市場中扮演著調節與制衡的角色。無論是為了投機獲利,還是作為避險工具,做空都是一種需要高度紀律與風險控管能力的進階投資手段。

做空為何合法存在?市場效率與價格發現

儘管做空常被誤解為「唱衰市場」或「助長跌勢」的投機行為,但其實它在金融體系中具有不可替代的功能。正因為有做空機制,市場才能更快速地反映真實資訊,避免資產價格長期偏離基本面。

當一家公司隱藏財務問題、營運出現重大瑕疵,或是估值明顯過高時,做空者往往會透過深入研究發現這些風險點,並採取行動。他們的賣壓雖然可能引發股價下修,但也促使市場重新評估該公司的真實價值,進而加速價格回歸合理水準。這種過程被稱為「價格發現」,是維持市場有效運作的重要環節。

此外,做空活動能增加市場的交易頻率與流動性,讓買賣雙方更容易成交。尤其在市場過熱、泡沫跡象浮現時,理性的做空力量有助於抑制非理性投機,減緩後續可能爆發的劇烈修正。可以說,做空不是破壞市場的工具,而是幫助市場自我修正、保持健康的必要機制之一。

股票做空原理:借券、賣出、回補的運作機制

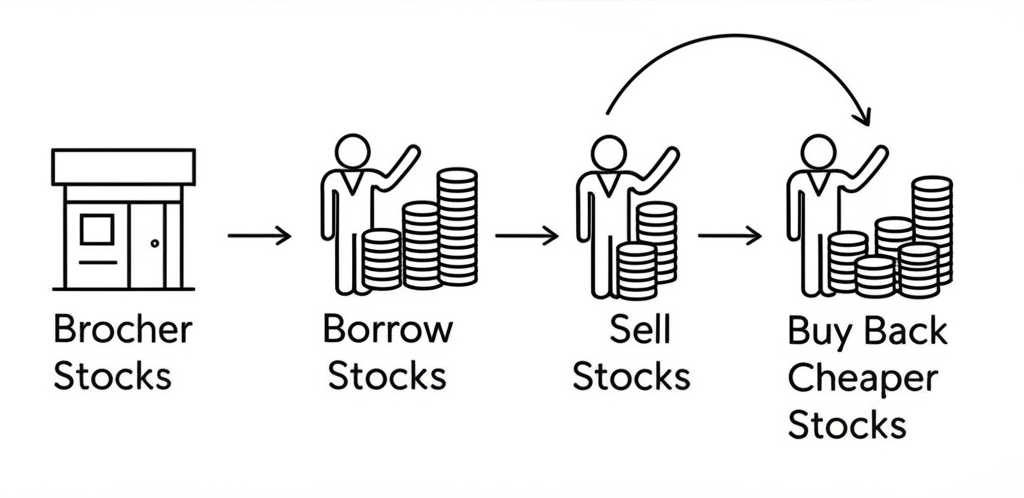

理解做空的運作邏輯,關鍵在於掌握三個核心步驟:借券、賣出、回補。這套流程看似簡單,但在實際操作中涉及信用、擔保與市場條件等多重因素,稍有不慎便可能面臨巨大損失。

首先,投資人必須向券商或證券金融公司「借入」想要做空的股票。這一步並非無條件進行,通常需開立信用交易帳戶,並提供足夠的擔保品,例如現金或其他有價證券。借券的難易度與成本,取決於該檔股票的市場供需狀況——若多人同時做空,券源稀少,借券費用也可能隨之上升。

完成借券後,投資人立刻將這些股票在公開市場上以現行價格賣出,取得一筆現金。此時,帳面上雖有資金流入,但同時也建立起一個「負債」:未來必須買回相同數量的股票歸還。這個尚未平倉的狀態,就是所謂的「空頭部位」。

最後,當股價如預期下跌時,投資人便在市場上以較低價格買回股票,並將其返還給出借方。賣出價格與買回價格之間的差額,扣除利息、手續費等成本後,便是實際獲利。反之,若股價不跌反漲,買回成本提高,就會產生虧損。

整個過程如同一場與時間和市場情緒的博弈,成功與否不僅取決於分析能力,更考驗風險控管與執行紀律。

台灣與香港股票做空的常見方式

台灣與香港雖同屬亞洲重要金融市場,但兩地的做空制度設計各有特色,適合不同類型的投資者操作。了解各自的規則與限制,是進行跨境或本地做空交易的必要前提。

台灣市場:融券與借券

在台灣,一般散戶最常使用的做空方式為「融券」,而「借券」則較多由法人機構或高資產淨值投資人使用。

* **融券**

融券屬於信用交易的一環,投資人透過證券商向證券金融公司借股後賣出。要參與融券,必須先開立信用交易帳戶,且多數券商要求投資人滿足三項基本條件:開戶滿三個月、累計成交筆數達十筆以上,並提供符合標準的財力證明。

根據現行規定,融券保證金比例為90%。舉例來說,若欲融券賣出市值10萬元的股票,就需準備9萬元作為擔保金。此外,帳戶的維持率不得低於130%,一旦跌破此標準,券商將發出追繳通知;若未能及時補繳,可能遭強制平倉。

費用方面,包含融券手續費、證券交易稅、融資利息(年化約0.1%至0.4%)以及借券費。值得注意的是,並非所有上市櫃股票都能融券,僅限於券商擁有足夠券源的標的,且漲跌幅受限的股票通常難以借到。

更重要的是「強制回補」風險。每逢股東會、除權息、現金增資等公司行動前,券商會公告「融券最後回補日」,投資人必須在此之前買回股票歸還。若未主動回補,券商將代為強制買回,此時若股價已上漲,損失將由投資人自行承擔。

想進一步了解台灣信用交易制度,可參考台灣證券交易所關於信用交易的說明。

* **借券**

相較於融券,借券(Securities Borrowing and Lending, SBL)的參與門檻較高,主要使用者為避險基金、保險公司等專業機構。不過,部分券商也提供「信託借券」服務,讓一般投資人得以間接參與。

借券的最大優勢在於期限彈性較大,可達半年甚至一年以上,且券源範圍通常比融券更廣。然而,借券費率由市場供需決定,若某檔股票熱門做空,費率可能大幅上升。另外,出借方保有隨時要求提前歸還的權利,因此投資人仍需留意突發性回補的風險。

香港市場:保證金交易(Margin Trading)下的沽空

香港的做空機制以「沽空」為主,透過券商提供的保證金交易服務執行。整體架構與台灣融券相似,但在細節上更具彈性與國際接軌。

* **沽空機制**

在香港,並非所有股票都能做空。香港交易所會定期公布「可進行沽空的指定證券名單」,只有列於此名單上的股票方可進行沽空操作。這些標的通常具備較高的市值與市場流動性,以降低系統性風險。

投資人進行沽空前,需繳納一定比例的保證金,比例由券商依個股風險評估而定,一般介於20%至50%之間。相較於台灣90%的高門檻,香港的槓桿空間明顯較大,但也意味著風險更高。

交易成本包含沽空手續費、印花稅、交易徵費以及按日計算的借股費用。此外,香港實施「上行限制」(Uptick Rule),規定沽空委託的價格不得低於當時最佳買盤價,以防股價被惡意壓低,維護市場秩序。

與台灣相同,香港亦存在強制回補機制。當目標公司進行派息、供股、收購或其他重大變動時,出借方可能要求提前收回股票,導致投資人必須在不利時點買回平倉。

更詳細的規範可查閱香港交易所的沽空規則。

**兩地市場的法規差異與操作限制比較表**

(此處建議插入一個表格,比較台灣融券、台灣借券、香港沽空的資格、保證金、費用、券源、強制回補等差異)

股票做空的潛在風險與挑戰

做空雖然提供了在市場下跌中獲利的可能性,但其潛藏的風險遠比做多來得嚴峻。許多初學者低估了這項操作的複雜性與破壞性,最終導致重大損失。以下是投資人必須深刻理解的幾項核心風險。

**無限虧損風險**

這是做空最致命的特徵。做多時,最壞的情況是股價歸零,損失以投入本金為上限;但做空則完全不同——理論上,股價可以無限上漲,代表虧損幅度也沒有上限。一旦遭遇「軋空」(Short Squeeze),也就是股價因外力快速拉升,大量空頭被迫緊急買回股票平倉,反而進一步推高股價,形成惡性循環,損失可能在短時間內暴增。

**強制回補風險**

無論是在台灣或香港,當目標公司進行除權息、股東會、增資等程序時,出借方有權要求收回股票。若投資人未能在期限內主動回補,券商將強制代為買回,不論當時股價多高。這種情況常發生在股價已經上漲之後,等於被迫以高價平倉,損失難以避免。

**流動性風險**

若做空的標的交易量稀少,市場深度不足,當你需要買回股票時,可能找不到足夠的賣方,或者必須以遠高於市價的價格成交。這種情況在小型股或冷門股中尤其常見,即使基本面正確,也可能因技術面問題導致失敗。

**時間成本與持續費用**

做空不是零成本操作。除了交易手續費與稅負,還需支付每日計息的借券費用。這些成本會隨著持倉時間拉長而不斷累積,侵蝕原本的利潤空間。有時候,即使最終判斷正確,但因耗時過久,扣除成本後反而賠錢。

**做空標的限制**

並非所有股票都能做空。在台灣,僅少數上市櫃股票開放融券;在香港,則必須屬於交易所公告的「合資格沽空證券名單」。這意味著投資人無法自由選擇任何看壞的標的進行操作,策略應用受到明顯侷限。

做空交易的心理素質與常見誤區

做空不只是技術與資金的較量,更是心理層面的極限考驗。當股價與預期背道而馳,帳面虧損持續擴大時,投資人容易陷入焦慮、否認、拖延等情緒反應,錯失最佳退場時機。

常見的心理陷阱包括:

– **過度自信**:僅憑個人經驗或片段訊息就斷定公司必將崩跌,忽略市場情緒、政策干預或突發利多的影響。

– **盲目跟風**:看到社群媒體熱議某檔股票被做空,便未經獨立分析就跟進,容易成為軋空行情中的犧牲品。

– **缺乏止損紀律**:沒有預先設定停損點,或明明觸及心理防線卻因不甘心而遲遲不平倉,最終導致小虧變巨災。

– **情緒化操作**:在股價劇烈波動時,受到恐懼或報復心理驅使,做出非理性決策,如加碼攤平虧損部位。

成功的做空者往往具備冷靜的頭腦、嚴謹的分析流程與強大的執行力。他們清楚知道市場永遠可能出錯,因此在進場前就已規劃好退場策略,並隨時準備接受錯誤判斷的結果。敬畏市場,才能走得長遠。

做空策略的應用:獲利與避險

做空不僅是投機工具,更是資產配置中不可或缺的風險管理手段。善用做空,可以在不同市場環境下保護資本、提升報酬效率。

**投機獲利**

當投資人透過基本面分析,發現某家公司存在營收衰退、財報異常、管理層失能或產業結構性衰退等問題時,可考慮建立空頭部位。例如,某傳統零售企業面臨電商衝擊,連續多季虧損,股價仍居高不下,此時做空便可能捕捉到價值回歸的空間。

技術分析者也可能在股價出現關鍵破位訊號時介入,如跌破長期支撐線、均線空頭排列、成交量異常放大等,作為短線做空的依據。這類操作講求時機精準與快速反應,適合經驗豐富的交易者。

**投資組合避險**

做空更重要的用途在於「保護」多頭部位。例如:

– 當整體市場面臨經濟衰退、利率上升或地緣政治危機時,投資人可做空大盤指數期貨或相關ETF,對沖持股組合的系統性風險。

– 若投資組合集中於某個產業(如半導體),但預期短期將受供過於求影響,可選擇做空產業內相對弱勢的個股,降低整體波動。

– 對於長期持有某檔股票的投資人,若預期短期將有負面消息(如財報不如預期、董事爭議),可暫時建立少量空單對沖,避免持股被動下跌,同時保有長期部位。

這種「多空並存」的策略,能有效降低投資組合的波動度,提升風險調整後報酬。

股票做空實戰案例分析

透過真實市場案例,我們能更直觀地理解做空的潛力與陷阱。

**成功案例:渾水研究 vs. 輝山乳業**

渾水研究(Muddy Waters Research)是全球知名的做空機構,專門針對財務可疑的中資企業發布深度報告。2016年,該機構點名輝山乳業,指控其虛增牧場成本、誇大盈利能力,甚至董事長涉嫌挪用資金。報告一出,市場信心動搖,股價持續走弱,最終在2017年3月單日暴跌近九成,公司隨即停牌,幾乎完全驗證了渾水的調查結論。

這個案例顯示,成功的做空建立在扎實的田野調查、財務分析與獨立驗證之上。同時也凸顯做空在揭露企業舞弊、促進市場透明上的正面作用。

**失敗案例:GameStop 軋空事件(2021年)**

另一個極端案例則是2021年的GameStop風暴。多家大型避險基金長期做空這家實體遊戲零售商,認為其商業模式即將被淘汰。然而,美國Reddit論壇上的散戶投資者集結資金,大量買進GME股票與認購選擇權,共同推升股價,迫使空頭機構在極高價位回補,造成Melvin Capital等基金近乎破產。

此事件不僅刷新了市場對「群眾力量」的認知,也暴露了做空的極端風險——即使基本面正確,只要市場流動性與情緒逆轉,理論上的無限虧損就可能成真。

總結:在股票做空前你必須知道的事

股票做空是一把雙面刃,既能帶來豐厚回報,也可能造成毀滅性打擊。它不適合所有人,